YOGA Classico e Sutra di Patanjali

con estratti da Wikipedia

rielaborazione e adattamento di Marco Stefanelli, Ph.D.

Yoga: Riconnettersi alla Realtà

Con il sostantivo maschile sanscrito Yoga (devanagari:योग, adattato anche in ioga) nella terminologia delle religioni originarie dell’India si indicano le pratiche ascetiche e meditative. Non specifico di alcuna particolare tradizione hindu, lo Yoga è stato principalmente inteso come mezzo di realizzazione e salvezza spirituale, quindi variamente interpretato e disciplinato a seconda della scuola.

Tale termine sanscrito, con significato analogo, viene utilizzato anche in ambito buddhista e giainista. Come termine collegato alle darsana, yoga-darsana (dottrina dello yoga) rappresenta una delle sei darsana, ovvero uno dei “sistemi ortodossi della filosofia religiosa” hindu. In epoca molto più recente, si è cercato di diffondere lo Yoga anche nel mondo occidentale.

Origine e significato del termine

Molti studiosi, tra i quali Mircea Eliade (1907 – 1986), storico delle religioni rumeno, riferiscono il termine yoga alla radice yuj- con il significato di “unire”, da cui anche il latino iungere e iugum, il germanico joch, eccetera. Da questa radice verbale derivano altri termini sanscriti quali: yuj (verbo) con il significato di “unire” o “legare”, “aggiogare”; yúj (aggettivo) “aggiogato”, “unito a”, “trainato da”; yugá (sostantivo) ossia il giogo che si fissa sul collo dei buoi per attaccarli all’aratro.

Il termine yugà si riscontra già nel più antico dei Veda, il Rgveda, con il significato di “giogo”. Ananda Coomaraswamy (1877 – 1947), storico dell’arte singalese, ricorda in tal senso il brano del Rgveda dove viene indicato che l’uomo deve:

« aggiogare sé stesso come un cavallo disposto ad obbedire »

(Rgveda Samhita, V.46.1, citato in Ananda Kentish Coomaraswamy, Induismo e Buddhismo, Milano, Rusconi, 1973, p. 76)

In tale accezione, il termine è chiaramente adoperato anche nello Satapatha Brahmana (X secolo ca. a.e.v.)

Da qui il significato, posteriore, di yoga come insieme di tecniche anche meditative aventi come scopo l'”unione” con la Realtà ultima e tesa ad “aggiogare”, “controllare”, “governare” i “sensi” (indriya) e i vissuti da parte della coscienza. L’evoluzione appare evidente in questo passo della successiva Katha Upanisad:

« I sensi sono i cavalli, gli oggetti dei sensi sono quelli che vi corrono dietro. »

(Katha Upanisad, III.4; citato in Dasgupta 2005, p. 44)

Uso contemporaneo

Nel linguaggio corrente con “yoga” si intende il più delle volte un variegato insieme di attività che spesso poco hanno a che fare con lo Yoga tradizionale, attività che comprendono ginnastiche del corpo e della respirazione, discipline psicofisiche finalizzate alla meditazione o al rilassamento, tecniche miste che unirebbero lo Yoga con tradizioni lontane, eccetera. Si è dunque assistito a tutto un proliferare di pseudo branche dello Yoga e di maestri proclamatisi tali senza l’appartenenza a un lignaggio:

« Ciò che contraddistingue lo Yoga non è solamente il suo aspetto pratico, ma anche la sua natura iniziatica. Non si può imparare lo Yoga da soli; è indispensabile la direzione di un maestro (guru). »

(Mircea Eliade, in Eliade 2010, p. 21)

In senso ampio lo Yoga è una via di realizzazione spirituale che si fonda su una sua propria filosofia, un percorso che diviene via via sempre più totalizzante, non un qualcosa al quale ci si può riferire con espressioni come “fare un po’ di yoga”:

« Senza dubbio la pratica disciplinata costituisce una delle caratteristiche peculiari dello Yoga in quanto sistema, ma, come sarà più oltre chiaro, lo Yoga possiede una sua visione su molti altri argomenti come la psicologia, l’etica e la teologia. »

(Surendranath Dasgupta, in Dasgupta 2005, p. 5)

La dottrina dello Yoga nelle Upanisad

Se dunque nei Veda, segnatamente nella Rgveda Samhita, termini correlati al termine yoga hanno il compito di suggerire agli uomini di “imbrigliare” i propri sensi, pensieri e vissuti per dedicarli con talento alle attività religiose e spirituali nelle successive Upanisad vediche tale termine inizia ad avere dei significati più precisi e tecnici.

È nella Katha Upanisad, collegata al Krsna Yajurveda, che il termine yoga compare per la prima volta. Questa Upanisad del periodo medio, databile intorno al V sec. a.e.v., discostandosi dal clima dei grandiosi miti cosmogonici delle Upanisad antiche, si apre a speculazioni più specificamente filosofiche e psicologiche, preannunciando elementi che poi saranno sviluppati a fondo nelle successive darsana, le scuole interpretative dell’induismo.

« Il saggio, in seguito alla realizzazione dello yoga individuale (adhyatma yoga), avendo contemplato [in sé] il Dio che è difficile da vedere, che è sprofondato nel mistero, che giace nel cuore, che è riposto nella cavità, che è l’antico, abbandona il piacere e il dolore. »

(Katha Upanisad, I.2.12, traduzione di Pio Filippani Ronconi, in Upani?ad antiche e medie, Torino, Boringhieri, 2007, p. 347)

Le vie dello Yoga nella Bhagavad-Gita

Le vie dello Yoga nella Bhagavad-Gita

« È appunto questa disciplina antica che io ti ho insegnato oggi. Tu sei il mio fedele adoratore e mio amico; tale è il supremo segreto. »

(Krsna: Bhagavadgita, op. cit, IV.3)

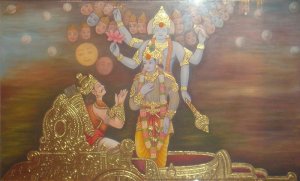

I 18 canti estratti dal Bhisma Parva, sesto libro del vasto poema epico Mahabharata, noti come “Il canto del Divino”, costituiscono un poemetto a parte per la decisiva importanza e storica e dottrinale che essi rivestiranno nell’Induismo ortodosso. Di datazione incerta, ma comunque non successiva al III-II secolo a.e.v. nella loro stesura finale, salvo ritocchi posteriori, la Bhagavadgita è incentrata sul dialogo fra il principe Arjuna e il dio Krsna/Visnu. Il confronto, sempre in sospeso fra toni ieratici e punte di alto lirismo, è ambientato in un campo di guerra, là dove Arjuna si ritrova a dover fronteggiare in battaglia i suoi stessi familiari. L’angoscia del combattimento e il dilemma morale lo assalgono costringendolo a fermarsi. È qui che Krsna, sul carro di Arjuna in veste di auriga, risponde ai suoi dubbi, gli espone le vie della realizzazione, e a lui si manifesta come Dio.

Nella Gita il termine yoga compare spesso, ma quasi sempre non inteso nel senso di tecnica psicofisica o visione filosofico-religiosa compiuta come in seguito sarà, bensì come condotta di vita, via o percorso verso il divino e quindi verso la liberazione. La molteplicità di questi cammini che Krsna presenta ad Arjuna costituisce l’insieme delle vie dello Yoga così come in quest’opera esposte. Fra queste rivestono maggior importanza: il Karma Yoga, la via dell’azione sacralizzata; il Jñana Yoga, la via della conoscenza spirituale; il Bhakti Yoga, la via dell’abbandono devozionale a Dio; il Dhyana Yoga, la via della meditazione. Al di là delle particolarità che contraddistinguono i singoli percorsi, lo Yoga esposto in quest’opera è chiaramente teistico, e si presenta come il risultato di una vasto intento sintetico, nel quale ogni via di salvezza è considerata efficace se percorsa nel principio validante della fede.

Karma Yoga

Il termine karma è generalmente tradotto con “azione”, e nelle tradizioni dell’induismo è connesso alla dottrina del ciclo delle rinascite, il samsara, tramite quella legge nota appunto come “legge del karma”, in base alla quale ogni azione dell’individuo senziente può essere causa di conseguenze che vincolano il suo corpo trasmigrante a tornare in vita dopo la morte del corpo fisico. Si è qui di fronte a una teoria fondamentale in tutte le tradizioni religiose non solo dell’induismo, ma anche del buddhismo, del giainismo e del sikhismo. La liberazione, il moksa, da questo ciclo delle reincarnazioni è il fine ultimo di queste tradizioni, perché tornare in vita non è che ritornare nelle sofferenze della vita. Il problema che la Bhagavadgita si trova a dover affrontare è in fondo il dilemma fondamentale di ogni essere umano: come conciliare il proprio agire quotidiano con la legge morale. E Arjuna si trova in una situazione limite, ben più ardua di quella dell’individuo comune: è a capo di un esercito e dall’altra parte egli vede schierati i suoi stessi consanguinei.

Krsna espone ad Arjuna la dottrina del Karma Yoga, che a un primo livello di comprensione è letta come la via dell’azione disinteressata, il distaccamento cioè dai frutti dell’azione stessa e l’adesione al proprio dovere sociale (svadharma) in quanto tale e non come strumento per raggiungere, o evitare, questo o quell’obiettivo, o ostacolo. Più in profondità il Karma Yoga pospone la via dell’ascetismo alla via dell’impegno sociale, reinterpretando quest’ultimo in un’ottica sacralizzata:

« Ma colui che, padroneggiando i sensi mediante la mente, intraprende con distacco la pratica dello Yoga dell’azione, mettendo in opera le proprie facoltà attive, quegli eccelle [fra gli asceti]. Quanto a te, compi le azione prescritte, perché l’azione è superiore all’inazione e la tua vita corporale non potrebbe essere mantenuta senza che tu agisca. A eccezione delle opere compiute per uno scopo sacrificale, l’azione è ciò che in questo mondo incatena. »

(Bhagavadgita, op. cit, III.7-9)

L’agire disinteressatamente, in accordo col proprio ruolo sociale diventa quindi atto sacrificale col quale l’uomo rende a Dio ciò che Dio ha creato:

« Così gira la ruota [cosmica]. Colui che, quaggiù, non la fa girare a sua volta, conduce una vita empia e si compiace delle fruizioni sensibili, scorre invano la sua vita, o figlio di Pitha. »

(Bhagavadgita, op. cit, III.16)

Il «trionfo» della Bhagavadgita, usando un’espressione di Mircea Eliade, è in questo suo dare la possibilità di rendere sacra ogni azione profana vivendola come atto rituale, gesto sacro offerto a Dio, foss’anche un atto “immorale” come quello di Arjuna. Dissolvendo così nel sacrificio il frutto dell’azione, l’individuo non “genera nuovo karma”, si svincola dal ciclo delle rinascite e può finalmente aspirare alla liberazione.

Bhakti Yoga

Bhakti Yoga

La bhakti è la devozione verso una divinità personale, il Signore (Bhagavan), o anche verso il proprio maestro spirituale, attualmente espressa in varie tradizioni religiose dell’induismo come adorazione, trasporto emotivo intenso e resa totale.

La bhakti così intesa è propria dei cosiddetti “movimenti devozionali”, affermatisi verso il VII secolo nell’India del Sud e poi estesisi altrove, ma già presenti nel periodo in cui la Gita veniva composta.

Nella Gita compare inoltre per la prima volta la concezione che il Signore possa ricambiare l’affetto del devoto, essergli amico e anche di più.

Il Bhakti Yoga è dunque la via della devozione, la via che scegliendo l’adorazione e l’abbandono nel Signore, conduce così alla liberazione. E, cosa notevole, la Gita estende ora questa possibilità agli individui delle caste basse e alle donne, tradizionalmente esclusi dal mondo brahmanico:

« Coloro che hanno preso in me il loro rifugio, figlio di Pitha, anche se avessero una cattiva nascita, se fossero donne, artigiani o anche servitori, raggiungono il fine supremo. »

(Bhagavadgita, op. cit, IX.32)

Jñana Yoga

Jñana è la conoscenza metafisica, la conoscenza dell’Assoluto, del Brahman cioè:

« Mediante questa [conoscenza] tu vedrai tutti gli esseri, tutti, senza eccezione, nel Sé, cioè in me. »

(Bhagavadgita, op. cit, IV.35)

Nel quarto canto della Gita la via della conoscenza è intesa come una forma di sacrificio (IV.32), quella più alta fra le altre forme di sacrificio (IV.33), identificata con la conoscenza dei Veda (IV.34).

Dhyana Yoga

Il sostantivo neutro dhyana è usualmente reso con “meditazione”, “attenzione”, “riflessione”, “contemplazione”. Il sesto canto della Gita si occupa, tra altro, dell’aspetto contemplativo dello Yoga, e più che fare riferimento al settimo stadio della suddivisione degli Yoga Sutra, detto appunto “Dhyana”, in realtà verte sull’insieme delle ultime tre suddivisioni, il samyama (“dominio dello spirito”). I versetti dal 10 al 14 descrivono tecnicamente come il praticante deve operare, e troviamo qui abbozzati ma precisi elementi che faranno parte dello Yoga classico: osservanza della castità; una posizione stabile in cui meditare; concentrazione su un unico punto (ekagra); animo pacificato; mente disciplinata. Questa pratica conduce all’unione fra l’essenza individuale e quella universale, donando una felicità che non è dei sensi:

« Là dove il pensiero [citta], sospeso mediante la pratica assidua dello yoga, cessa di funzionare, e là dove, percependo il Sé [atman] nel Sé [e] mediante il Sé, si trova la [propria] soddisfazione, là dove si trova quella beatitudine infinita che percepisce l’intelletto [buddhi] ma non i sensi. »

(Bhagavadgita, op. cit., VI.20-21)

La “sospensione del pensiero” (cittam niruddham) qui evidenziata è del tutto equivalente alla definizione che si dà negli Yoga Sutra (citta vrtti nirodhah).

Lo Yoga classico

Lo Yoga classiconello Yogasutra di Patañjali

La prima grande opera indiana che descrive e sistema le tecniche dello Yoga è lo Yoga Sutra (“Aforismi sullo Yoga”), redatto da Patañjali, vissuto fra il II sec. a.e.v. e il V sec. e.v., che raccoglie 196 sutra. A lui va il merito di aver interpretato lo Yoga quale dottrina soteriologica e soprattutto filosofica da tradizione mistica che era.

Lo Yogasutra è suddiviso in quattro sezioni dette pada, che sono: Samadhi Pada (la “congiunzione”); Sadhana Pada (la “realizzazione”); Vibhuti Pada (i “poteri”); Kaivalya Pada (la “separazione”). Nel primo pada viene introdotto e illustrato lo Yoga come mezzo per il raggiungimento del samadhi, lo stato di beatitudine nel quale, sperimentando una differente consapevolezza delle cose, si consegue la liberazione (moksa) dal “ciclo delle rinascite” (il samsara). Nel secondo è esposto l’Astanga Yoga (“Le otto membra dello Yoga”, noto anche come Raja Yoga, lo “Yoga regale”). Nel terzo Patañjali prosegue descrivendo le ultime tre fasi del percorso yogico; vengono altresì esposti i “poteri sovraumani” (vibhuti) che è possibile conseguire con una pratica corretta dello yoga. Nell’ultimo pada il filosofo dà una veste filosofica alla disciplina fin ora presentata rifacendosi alla dottrina del Samkhya: il samadhi consente finalmente di riconoscere la “separazione” (kaivalya) fra spirito (purusa) e materia (prakrti).

Kaivalya, purusa e prakrti, insieme ad altri, sono termini del pensiero del Samkhya, scuola sistematizzata dal filosofo indiano Isvarakrsna intorno al IV secolo e.v., ma di origini ben anteriori. Patañjali adotta il Samkhya e su di esso fonda il suo Yoga, coniugando così due fra le tradizioni più antiche del mondo indiano, quella filosofica del Samkhya e quella mistica dello Yoga. Così sintetizza il suo contributo lo storico delle religioni rumeno Mircea Eliade:

« Lo Yoga classico comincia dove finisce il Samkhya. Patañjali fa sua quasi integralmente la dialettica Samkhya, ma non crede che la conoscenza metafisica possa, da sola, portare l’uomo alla liberazione suprema. »

(Mircea Eliade; in Eliade 2010, p. 47)

Di opinione differente è il filosofo indiano Surendranath Dasgupta, il quale ipotizza un’origine comune per entrambi i sistemi in quello che è stato definito il “proto-Samkhya”, il Samkhya delle origini, del quale però poco o nulla si conosce non esistendo alcun testo coevo. Egli però non nega a Patañjali di aver operato una notevole sintesi delle tradizioni dello Yoga e del Samkhya, sia che fossero tradizioni distinte, sia che avessero origini comuni. Di opinione simile sono anche i commentatori dell’epoca.

Il Samkhya postula l’esistenza di due princìpi eterni e inconciliabili: il purusa, il “veggente”, puro spirito frammentato in infinite monadi, testimone inattivo dell’incessante evoluzione della prakrti, il secondo principio: la “natura naturante”, la materia concepita come ente da cui deriva per differenziazioni successive ogni aspetto della realtà fisica, materiale e mentale. Sebbene distinti, tra tali due princìpi si esercita normalmente un’influenza che è causa sia dell’evoluzione del cosmo sia della sofferenza umana. Da un lato abbiamo il purusa, che non possedendo la facoltà di agire si lascia illudere dalla prakrti attribuendosi un dinamismo che gli è alieno; dall’altro lato c’è la prakrti, che nel suo prodotto più evoluto, cioè il citta (la coscienza), si erge illudendosi d’essere altro dalla materia stessa.

La confusione originata da tale ignoranza condanna il cosiddetto “io trasmigrante” a reincarnarsi dopo la morte del “corpo grossolano” che lo accoglieva: è il samsara: l’evoluzione della materia prosegue e così anche la vita intesa in senso lato. E tornare a vivere è ricadere nella sofferenza.

La liberazione da questo ciclo è possibile, secondo il Samkhya e lo Yoga di Patañjali, soltanto riconoscendo gli aspetti autentici del purusa e della prakrti e quindi il loro stato di effettiva “separazione”, il kaivalya. Il soggetto che può operare tale distinzione non può certo essere il purusa, ma la prakrti stessa nella sua forma più complessa, la coscienza, il citta. Il citta, l’insieme delle funzioni mentali conscie e inconscie, deve liberarsi da tutto ciò che la oscura e la agita, da quei “movimenti” che Patañjali chiama “vortici” (vrtti) [onde mentali] ndr. E questo altro non è se non il fine dello Yoga:

« yogas citta vrtti nirodhah »

« Lo yoga è la soppressione dei movimenti della coscienza. »

(Yoga Sutra, I.2; citato in Iyengar 2010, p. 65)

[ Yoga è la gestione delle onde mentali ] ndr

Resa quieta la coscienza, questa può finalmente riconoscere lo spirito quale testimone non vincolato, libero, inattivo e trascendente. Quando ogni essere senziente si sarà così liberato, la prakrti si riassorbirà in sé stessa e tutto tornerà nello stato primordiale.

Gli otto stadi del Raja Yoga

« Lo yoga deve essere conosciuto attraverso lo yoga. Lo yoga è il maestro dello yoga. Il potere dello yoga si manifesta solo attraverso lo yoga. »

(Vyasa, Yogabhasya, commento a Yoga Sutra, III.6; citato in Iyengar 2010, p. 185)

Gli stadi in cui Patañjali suddivide il percorso yogico sono otto. I primi due, yama e niyama, rispettivamente le “astensioni” e le “osservanze”, sono da intendersi come norme di carattere generale, indispensabili codici morali da adottare quotidianamente per chi voglia intraprendere il percorso (sadhana).

Tali otto stadi sono:

1. Yama: astinenze; astensioni; freni; proibizioni; regole di comportamento. Queste sono:

- Ahimsa: non violenza; pacifismo;

- Satya: sincerità; genuinità;

- Asteya: non rubare; temperanza;

- Brahmacarya: continenza; castità; letteralmente vuol significare “seguace del Brahman” con riferimento al primo degli stadi della vita di un hindu che segue il percorso canonico di realizzazione spirituale;

- Aparigraha: non avidità; moderazione; rinuncia;

2. Niyama: osservanze; discipline. Queste sono:

- Sauca: pulizia; purezza;

- Santosa: appagamento; contentezza; soddisfazione;

- Tapas: autodisciplina; fervore mistico; ardore; ascetismo; il significato etimologico del termine tapas è “calore”, e in senso figurato sta a indicare l’austerità religiosa;

- Svadhyaya: studio (delle scritture sacre, cioè la recitazione dei Veda;); applicazione;

- Isvara pranidhana: abbandono al Signore. Il Signore non è un Dio creatore né un Dio giudice o dispensatore di grazia, ma piuttosto un essere supremo, un modello cui lo yogin può ispirarsi; sarà soltanto successivamente, con il diffondersi delle correnti devozionali, che la figura di Dio nello Yoga classico assumerà un ruolo più decisivo, all’insegna della devozione emotiva, la bhakti;

3. Asana: posizione fisica; postura. Patañjali menziona il termine in un solo sutra, parlando genericamente di una qualsiasi posizione che risulti stabile e comoda;

4. Pranayama: controllo della respirazione e del flusso vitale. Il termine è composto da prana e ayama, che sta per “allungamento”, “espansione”, mentre il primo è generalmene reso con “respiro vitale”;

5. Pratyahara: ritrazione dei sensi dagli oggetti; astrazione dal mondo; isolamento sensoriale. Si passa da uno stadio in cui le funzioni sensoriali sono dominate dai rispettivi oggetti dei sensi, a uno stadio in cui i sensi ne sono affrancati per permettere una conoscenza altra, quella che deriva dalla propria coscienza (citta);

6. Dharana: concentrazione. La “concentrazione” è definita come «fissare la coscienza (citta) su qualcosa»;

7. Dhyana: meditazione; contemplazione profonda. Non si tratta qui della meditazione comunemente intesa, né di una forma di rimuginazione interiore: il dhyana è contraddistinto da uno stato di coerente lucidità;

8. Samadhi: congiunzione con l’oggetto della meditazione; assorbimento della coscienza nel sé; enstasi.

Patañjali così definisce il samadhi:

« Quando l’oggetto della meditazione assorbe chi medita, e appare come soggetto, si perde la consapevolezza di se stessi. È il samadhi. »

(Yoga Sutra, III.3; citato in Iyengar 2010, p. 181)

Il filosofo distingue due momenti prima del compimento del percorso esposto:

Samprajñata samadhi: samadhi con sostegno; samadhi consapevole. Il termine, samprajñata vuol letteralmente significare “con oggetto della consapevolezza”. Tale samadhi è caratterizzato da quattro componenti: assorbimento nel pensiero analitico (vitarka), assorbimento nel pensiero sintetico (vicara), sperimentazione della beatitudine (ananda), coscienza dell’unità con sé stesso (asmita);

Asamprajñata samadhi: samadhi senza sostegno; samadhi non cosciente. Il termine non è invero usato da Patañjali ma dai suoi commentatori: il filosofo lo definisce soltanto come un “andare verso la quiete” (virama paratyaya), nel senso che le funzioni psicomentali, ancora attive nel samprajñata samadhi, adesso sono in via di dissoluzione;

Quando anche queste funzioni hanno terminato di esercitare del tutto la loro influenza, si è nel:

Nirbija samadhi: samadhi senza seme. Tale stadio è quello finale, il samadhi propriamente inteso, nel quale è abbandonata anche quella forma di percezione differente che lo yogin ha sperimentato precedentemente, iniziata col pratyahara e proseguita fino alle forme compiute di samadhi consapevoli, dette sabija samadhi, cioè samadhi “con seme”.

« È uno stato al di là dell’esperienza sensoriale del mondo, nel quale la coscienza è raccolta in sé stessa senza alcun oggetto, ossia è riflessiva, poiché è essa stessa il proprio oggetto. »

(Gavin Flood; in Flood 2006, p. 132)

Raggiunto il nirbija samadhi l’individuo ha finalmente liberato il suo purusa dall’influenza della materia rendendogli la propria condizione originale; il suo corpo trasmigrante si è del pari riconosciuto per quel che è reintegrandosi nella prakrti: è la condizione del “liberato in vita” (il jivanmukta), una situazione paradossale. Pur vivo, egli ha abbandonato il ciclo delle rinascite (il samsara); pur continuando a esistere nel tempo, egli è fuori dal tempo; pur possedendo un corpo, la propria coscienza (il citta) è ora assimilabile al purusa, il testimone delle evoluzioni del materiale e del mentale: egli “si vede”. Soggetto e oggetto al contempo, il liberato in vita vive in uno stato di “sovracoscienza”, uno stato di estrema, impassibile lucidità.

Il sutra I.2 in scrittura devanagari e trascritto secondo lo IAST.

“Lo Yoga è inibizione [gestione] (nirodhah) dei processi (vrtti) mentali (citta)”.

Yoga Sutra di Patañjali

Lo Yoga Sutra (devanagari: योगसूत्र; “aforismi sullo Yoga”) di Patañjali è un testo filosofico indiano risalente ai primi secoli, ritenuto fondamentale nello Yoga darsana, uno dei sei sistemi ortodossi dell’induismo.

L’opera consiste in una raccolta di 196 aforismi, ovvero brevi e significative frasi concepite per essere memorizzate con facilità, come era costume presso i maestri hindu, ove la tradizione orale era il mezzo principale per condividere e tramandare la conoscenza.

Dell’autore, il filosofo Patañjali, nulla si sa oltre le leggende, e difficile risulta anche una datazione accurata dei sutra stessi. Dal fatto che alcuni di questi contengano accenni alle scuole del Grande Veicolo del Buddhismo, l’accademico Gavin Flood conclude che l’opera fu concepita non prima del I secolo BCE e non dopo il V secolo CE.

Altri studiosi hanno ritenuto di identificare questo filosofo con un omonimo grammatico, l’autore del Mahabhashya, che potrebbe invece essere vissuto qualche secolo prima:

Il testo è suddiviso in quattro sezioni (pada):

Samadhi Pada (समाधिपादः), 51 sutra

viene introdotto e illustrato lo Yoga come mezzo per il raggiungimento del samadhi, lo stato di beatitudine nel quale, sperimentando una differente consapevolezza delle cose, si consegue la liberazione dal “ciclo delle rinascite” (samsara).

Sadhana Pada (साधानपादः), 55 sutra

vengono descritti il Kriya Yoga (lo “Yoga dell’agire”, noto anche come Karma Yoga) e l’Astanga Yoga (lo “Yoga degli otto stadi”, noto anche come Raja Yoga, lo “Yoga regale”).

Vibhuti Pada (विभूतिपादः), 56 sutra

si prosegue con la descrizione delle ultime fasi del percorso yogico, e vengono esposti i “poteri sovraumani” (vibhuti) che è possibile conseguire con una pratica corretta dello yoga.

Kaivalya Pada ((कैवल्यपादः), 34 sutra

Kaivalya vuol dire letteralmente “separazione”, e si allude qui alla separazione fra spirito (puru?a) e materia (prakrti).

Lo storico delle religioni Mircea Eliade così sintetizza il contributo del filosofo:

« Lo Yoga classico comincia dove finisce il Samkhya. Patañjali fa sua quasi integralmente la dialettica Samkhya, ma non crede che la conoscenza metafisica possa, da sola, portare l’uomo alla liberazione suprema. »

(Mircea Eliade, Lo Yoga. Immortalità e libertà, Op. cit.; p. 47)

Entrambi i sistemi, lo Yoga e il Samkhya (un altro dei sei darsana dell’induismo), hanno infatti come fine quello di voler liberare l’uomo dalla sofferenza insita nella condizione umana e quindi dal ciclo delle rinascite. Il Samkhya afferma che a tale scopo sia sufficiente la conoscenza metafisica (gnosi), il riconoscere cioè che esistono due principi ultimi, la materia e lo spirito, e che questi sono in realtà distinti fra loro, essendo lo spirito spettatore puro e passivo delle dinamiche della materia, materia che è ciò di cui siamo fatti, mente e corpo.

Patañjali ritiene invece insufficiente la sola conoscenza, e nei suoi Yoga Sutra espone una tecnica psicofisiologica il cui fine è quello di superare gli stati ordinari della coscienza, per realizzare uno stato soggettivo che è sia extrarazionale sia sovrasensoriale (samadhi), grazie al quale ottenere la liberazione (moksa).

Samadhi Pada

Yoga

Nel sutra I.2 Patañjali definisce lo Yoga come “soppressione (nirodhah) degli stati (vrtti) psicomentali (citta)”. Il termine adoperato dal filosofo, citta, è la “massa psichica” intesa come ciò che elabora l’insieme di tutte le sensazioni, dall’esterno e dall’interno. Vrtti vuol dire letteralmente “vortice”: ciò cui Patañjali si sta riferendo è l’attività ordinaria del citta, continuamente trascinata dal pensiero e dalle sensazioni, ed è questo incessante lavorio che lo Yoga si propone di inibire, risultato non fine a sé stesso ma indispensabile traguardo per il conseguimento del vero obiettivo: l’affrancamento dal samsara, la liberazione.

Nella filosofia del Samkhya, che come si è detto Patañjali adotta, citta è l’insieme formato da buddhi (l’intelletto; l’intelligenza discriminante), ahammkara (il senso dell’Io; l’Ego), manas (la mente; il senso interno che sovrintende agli altri dieci sensi, i cinque di percezione e i cinque di azione). Il filosofo e mistico Vivekananda usa il termine “materiale mentale” (mind-stuff) per tradurre citta, l’insieme costituito dalle suddette tre categorie del Samkhya. Quando uno stimolo giunge al citta vengono prodotte le vrtti, e tutto ciò che ordinariamente noi conosciamo non è che una reazione a quegli stimoli: le vrtti sono il nostro universo. Tacitare queste ultime consente al citta di tornare a quello stato di purezza cui naturalmente tende, il che è poi il fine dello Yoga espresso nella terminologia del Samkhya.

Il maestro yoga B. K. S. Iyengar preferisce tradurre citta con “coscienza”, essendo essa veicolo dell’osservazione, dell’attenzione e della ragione.

Cinque sono gli stati psicomentali (I.6): giusta conoscenza (la mente, tramite la percezione, l’inferenza e l’autorità, produce pensieri non contraddittori); errore (la mente costruisce pensieri non aderenti alla realtà); astrazione (la mente si astrae dalla realtà e tenta di descriverla verbalmente); sonno (la mente elabora in assenza di oggetti concreti); memoria (la mente rievoca esperienze precedenti). La pratica costante (I.12) permette di inibire questi possibili stati della mente.

Samadhi

L’ultima fase del percorso yogico è il samadhi (“congiunzione”, “enstasi”, “concentrazione”), definito più oltre da Patañjali come quello stato in cui la mente è unita all’oggetto (III.3); quello stato, cioè, in cui l’oggetto si rivela in “sé stesso”, senza bisogno di essere ricondotto a categorie note: è l’accezione gnoseologica del samadhi secondo lo storico delle religioni Mircea Eliade.

Il samadhi può essere di due tipi, “con sostegno” (samprajñata samadhi) e “senza sostegno” (asamprajñata samadhi) (I.17-20): il primo lo si consegue applicandosi su un oggetto (il sostegno), reale o immaginato, ed è il risultato di una corretta pratica dello Yoga; il secondo può avvenire, ma non è detto che ciò accada, soltanto se si è conseguito il primo. Eliade spiega che il samadhi senza sostegno può essere visto come un “ratto”: giunge senza essere chiamato.

Il filosofo Vijñana Bhiksu, uno dei più noti commentatori dell’opera, spiega la differenza fra i due samadhi con l’affermare che nel samprajñata samadhi tutti gli stati psicomentali sono ormai inibiti tranne quello che consente la meditazione stessa, nell’asamprajñata samadhi scompare qualsiasi forma di coscienza.

Patañjali prosegue quindi descrivendo le quattro specie del samprajñata samadhi (I.42-50): savitarka (“argomentativa”: l’oggetto della meditazione è percepito con l’ausilio del ragionamento riflessivo); nirvitarka (“non argomentativa”: l’oggetto della meditazione è percepito sgombro dalle contaminazioni della memoria, e le argomentazioni logiche cessano); savisara (“riflessiva”: la percezione oltrepassa l’aspetto esteriore dell’oggetto); nirvisara (“sovra-riflessiva”: la percezione prosegue liberandosi delle categorie dello spazio e del tempo).

Mircea Eliade mette in guardia dal confondere il samadhi con la trance ipnotica, stato psicologico invero già noto agli indiani, e descritto in diversi testi sacri e non. Uno dei termini utilizzati dallo storico per tradurre samadhi è, come si è detto, “enstasi”, neologismo adoperato proprio per contrapporre l’esperienza del samadhi a quella dell’estasi. Mentre quest’ultima è, secondo l’etimologia (ek-stasis, “uscire fuori”) e nelle descrizioni fornite da chi l’ha sperimentata, un estraniamento da sé e dal mondo volto alla congiunzione col divino, l’enstasi è, al contrario, un ricongiungersi con la propria coscienza più pura: nel samadhi lo yogin non è né rapito in un “volo estatico” né immerso in uno stato di autoipnosi, “egli vi penetra con estrema lucità”. Così anche l’indologo Jean Varenne:

« La traduzione ‘estasi’, che è talora stata proposta, è del tutto erronea. Lo yogi in stato di samadhi non ‘esce’ affatto da sé stesso, non è ‘rapito’ come lo sono i mistici; esattamente al contrario rientra completamente in sé stesso, si immobilizza totalmente per l’estinzione progressiva di tutto quanto causa il movimento: istinti, attività corporale e mentale, la stessa intelligenza. »

(Jean Varenne, Upanisads du Yoga, Gallimard, 1971)

Dio

Lo Yoga si differenzia dal Samkhya anche per essere teista. La parte che Patañjali assegna a Dio (Isvara nel testo) è però decisamente secondaria: non si tratta né di un dio creatore né di un dio giudice, ma di un dio che può essere di aiuto allo yogin (I.23). Dal punto di vista dottrinale, Dio è definito come il sommo Sé, un particolare spirito (purusa) quindi, consapevolezza suprema (I.24-25), maestro di ogni maestro (I.26). Isvara è quindi un archetipo dello yogin, un collaboratore supremo ideale, un modello al quale, volendo, abbandonarsi (II.1). Per il filosofo Vyasa, uno dei principali commentatori di Patañjali, Isvara è un puru?a che è sempre stato libero.

Ben differente è invece il ruolo che altri commentatori dell’opera (Vacaspati Misra, Vijñana Bhiksu, Nilakntha, Bhoja, per esempio) assegneranno a Dio nello Yoga, dando più spazio ai concetti di devozione (bhakti) e grazia divina, elementi invero assenti nel nostro, per il quale il ruolo di Dio non è necessario.

Sadhana Pada

Una delle più note posture dello Hatha Yoga, la padmasana. In realtà negli Yoga Sutra Patañjali non si sofferma su questo aspetto, e parla genericamente di posizione confortevole (II.46).

Sadhana sta per “realizzazione”: in questo capitolo Patañjali descrive principalmente l’aspetto pratico dello Yoga. Il Kriya Yoga e l’Astanga Yoga compaiono esposti per la prima volta in modo sistematico proprio in quest’opera.

Kriya Yoga

Nel sutra II.2 il Kriya (“azione”) Yoga è definito come quella disciplina la cui osservanza è in grado di eliminare gli stati dolorosi (klesa). Patañjali affronta però l’aspetto pratico vero e proprio solo nella parte dedicata all’Astanga Yoga, facendo precedere a questa una digressione teorica.

Cinque sono gli stati che generano dolore (II.3): ignoranza (avidya); sentimento di individualità (asmita); attaccamento (raga); disgusto (dvesa); volontà di vivere (abhinivesa).

Questi stati dolorosi sono la causa degli atti (karma) compiuti in questa e nelle precedenti vite (II.12), e ciò che adesso facciamo influenzerà anche la posizione sociale, la durata e le esperienze della prossima vita (II.13). Ciò premesso, Patañjali esplicita quella che è la legge nucleare dell’intera ricerca induista nel periodo successivo alle Upanisad:

« duhkham eva sarvam vivekinah »

« Per il saggio tutto è sofferenza »

(Yoga Sutra, II.15)

Ogni dottrina religiosa, ogni speculazione filosofica induista parte da questo assunto per poi proporre la propria soteriologia: si torna a nascere perché nelle precedenti vite non si è riusciti a conseguire la liberazione, e tornare a vivere è sofferenza, sofferenza perché occorre riprendere la ricerca cercando di non ripetere gli stessi errori, sofferenza perché si è di nuovo afflitti dagli stati dolorosi che la vita stessa comporta. Ma, fa notare Mircea Eliade, tutto ciò non implica necessariamente una visione pessimista della vita: la sofferenza universale è una modalità ontologica di ciò che è vivente, una necessità cosmica di cui occorre prendere atto per intraprendere la strada della liberazione: Il “saggio” (vivekinah, lett. “quello che discrimina”), è quindi colui che ha riconosciuto la sofferenza universale, conditio sine qua non per la salvezza.

La avidya (a-vidya, “non conoscenza”), il primo degli stati dolorosi, è proprio la mancata presa di coscienza di questa sofferenza universale. Essa è alla base di ogni altra sofferenza (II.4). La seconda afflizione, asmita, è credere che ciò di cui siamo fatti sia in qualche modo il soggetto ultimo che percepisce il mondo, confondere cioè materia (il soggetto agente-percepente) e spirito (il soggetto cosciente); prakrti e purusa, per usare la terminologia del Samkhya; o “veduto” (drsyayoh) e “veggente” (drastr), per usare i termini di Patañjali stesso (II.6 e II.17).

B. K. S. Iyengar classifica come intellettuali questi primi due stati dolorosi; come emozionali i secondi due (attaccamento alle cose piacevoli e avversione per quelle spiacevoli); come istintuale il quinto (attaccamento alla vita o paura della morte). Essi sono dunque in relazione con le principali aree del nostro cervello.

Astanga Yoga

Il percorso verso il samadhi (e quindi la liberazione) si articola in otto fasi: gli astanga (“otto membra”) dello Yoga sono (II.29): i freni (yama); le discipline (niyama); le posizioni (asana); il ritmo della respirazione (pranayama); l’emancipazione dell’attività sensoriale dall’influsso degli oggetti esterni (pratyahara); la concentrazione (dharana); la meditazione yoga (dhyana); la congiunzione (samadhi).

I freni e le discipline (yama e niyama) riguardano l’aspetto etico della vita dello yogin: si tratta di astensioni e osservanze non specifici di questa filosofia, ma Patañjali li ritiene fondamentali per il percorso yogico: essi tendono a creare uno stato “purificato” indispensabile. Le posizioni, il controllo della respirazione e la ritrazione dei sensi (asana, pranayama e pratyara) costituiscono invece la tecnica yoga propriamente detta. Il retto comportamento unito alla pratica (le prime cinque fasi dunque) permettono di sperimentare le seguenti tre, la concentrazione, la meditazione e la congiunzione (dharana, dhyana e samadhi): Patañjali accomuna queste ultime tre fasi adoperando il termine samyama (III.4) e si sofferma più ampiamente su questo tema nel terzo pada.

Vibhuti Pada

In questa terza parte il filosofo spiega più dettagliatamente le ultime tre fasi dell’Astanga Yoga, ossia il samyama (“dominio dello spirito”): concentrazione (dharana), meditazione (dhyana), congiunzione (samadhi); prosegue descrivendo alcuni poteri extra-normali che lo yogin può conseguire durante il samyama.

Samyama

Uomo che medita nel giardino, acquarello di anonimo risalente al XIX secolo. È da notare che l’uomo sta praticando su una pelle di tigre, caratteristica questa di Shiva, un epiteto del quale è Mahayogin, “Il grande yogin”, protettore e archetipo dello yogin.

Dharana è la concentrazione su un oggetto scelto come ausilio (III.1), concentrazione nel senso di fissare l’attenzione su tale oggetto. Vyasa preciserà che questo può essere anche una parte del corpo (per esempio, l’ombelico, la punta del naso, il cuore). Continuando il dharana, quando il pensiero è diventato fluido e completamente centrato sull’oggetto, si ottiene il dhyana (III.2). In letteratura il termine sanscrito dhyana è a volte tradotto con “meditazione”, ma si tratta evidentemente di ben altro dalla “meditazione profana”, essendo il dhyana uno stato particolare dell’attenzione preceduto da un preciso complesso di tecniche e sostenuto da un retto comportamento. Quando, nel dhyana, l’oggetto si rivela in sé stesso, non distorto da chi vi sta meditando, allora si ha il samadhi (III.3). Vijñana Bhiksu commenta questo passaggio affermando che il samadhi è quando ci si libera della meditazione, dell’oggetto meditato e del soggetto meditante. Egli aggiunge che mentre il dhyana è suscettibile di essere interrotto, il samadhi è al contrario uno stato “invulnerabile”, chiuso agli stimoli.

Vibhuti

A partire dal sutra III.16 vengono esposti i “poteri miracolosi” (vibhuti; o anche siddhi, che letteralmente vuol dire “perfezioni”) come risultato della pratica del samyama: concentrandosi su uno o più oggetti e quindi meditando su di essi e realizzando la congiunzione, lo yogin acquista poteri “occulti”:

« Qualsiasi cosa lo yogin desideri conoscere, deve compiere il sa?yama in rapporto con l’oggetto in questione. »

(Vacaspati Misra, Tattva-vaisaradi, glossa a III.30)

Alcune siddhi sono: conoscenza del passato e del futuro (III.16); conoscenza delle vite precedenti (III.18); conoscenza degli stati psicomentali altrui (III.19); invisibilità (III.21); conoscenza del sistema solare (III.27); scomparsa della fame e della sete (III.31); levitazione (III.40), eccetera.

Questi poteri, però, non sono e non devono essere il fine dello Yoga, e Patañjali mette in guardia il lettore vincolando la liberazione proprio al superamento di questi:

« Quando poi si è liberi da attaccamento rispetto a tutti questi poteri, si distrugge il seme che imprigiona. A quel punto segue il kaivalya. »

(Patañjali, Yoga Sutra, III.51)

Vyasa, nel commentare questo sutra, parla delle siddhi come di “miraggi magici”, illusioni che tentano di distogliere lo yogin dal retto percorso.

Kaivalya Pada

Kaivalya

Nel settimo sutra di questa sezione, Patañjali così scrive:

« Le azioni di uno yogi non sono né bianche né nere. Le azioni degli altri sono di tre tipi: bianche, nere e grigie. »

(Yoga Sutra, IV.7)

Questa distinzione in tre parti del karma (le “azioni”) ha una sua corrispondenza con le tre guna, le tre componenti, o qualità, della prakrti (“materia”): secondo il Samkhya le trasformazioni che la materia subisce nel tempo (parinama, “evoluzione”) sono dovute all’avvicendarsi di queste tre componenti fondamentali: tamas, rajas, sattva. Ai primordi del tempo, le tre gu?a giacciono in perfetto equilibrio fra loro: è lo stato della materia immanifesta, il tempo non esiste. Quando questo equilibrio si altera, la materia diventa manifesta, il tempo ha inizio. Gli aspetti della materia non sono se non l’effetto della colorazione che viene dalle guna, esseri viventi non esclusi. Anche le nostre azioni (karma) sono perciò colorate dalle guna: nere (tamas), grigie (rajas) e bianche (sattva). Così non è per lo yogin che ha raggiunto la perfezione: egli è al di là delle guna, il che equivale a dire che il karma, la legge di causa ed effetto, non lo vincola più, è libero. Nel commentare questo sutra, Iyengar afferma che è qui che viene evidenziato il vero significato del Kaivalya Pada.

Il tema del libero agire ha una sua importanza centrale in un mondo che è dominato dalla legge del karma, e l’affermazione di Patañjali non è dissimile da quella evidenziata in modo forse più incisivo da Krishna nella Bhagavadgita:

« I Veda parlano delle tre qualità universali o guna. O Arjuna, liberati dalle tre qualità e dalle coppie di opposti. Sempre bilanciato e libero dal pensiero di ricevere e mantenere, stabilisciti nel Sé. […] Tu hai diritto soltanto all’azione, e mai ai frutti che derivano dalle azioni. Non considerarti il produttore dei frutti delle tue azioni, e non permettere a te stesso d’essere attaccato all’inattività. »

(Bhagavadgita, II.45 e II.47)

Nei successivi sutra Patañjali spiega che gli effetti, o frutti, delle azioni passano da una vita alla successiva avendo come substrato la memoria (smrti) (IV.9) e presentandosi come desideri (IV.10): passato e futuro sono perciò reali come lo è il presente, gli stati del tempo corrispondono a differenti combinazioni delle guna (IV.12-13), il cui gioco ha come effetto di produrre l’illusione del tempo.

Dal sutra IV.16 il filosofo si pone il problema del rapporto fra citta e purusa, fra il prodotto più evoluto della materia (“materiale mentale”, “mente” o “coscienza” che dir si voglia) e lo spirito cioè, in relazione al problema della conoscenza. Il citta non può conoscere sé stessa (IV.19), e:

« La coscienza (citta) non può comprendere il veggente e se stessa alla stesso tempo. »

(Yoga Sutra, IV.20)

Il citta è una (IV.21), ma mossa da molte impressioni (vasana); la sua funzione ultima è e resta quella di agire per il purusa (IV.24). Quando si sarà compreso pienamente questo rapporto, cioè la distinzione (visesa) che sussiste fra i due (IV.25), allora si potrà affermare di essere nel kaivalya (IV.26).

Conclusioni

Nel secondo pada Patañjali ha illustrato i mezzi pratici per conseguire il samadhi; nel primo spiegato cosa il samadhi sia; quali i suoi frutti nel terzo. Negli ultimi sutra di quest’ultimo pada, dopo aver discusso su cosa debba intendersi per kaivalya, egli torna su quell’argomento: quando si raggiunge il samadhi, le tre guna terminano il loro compito (IV.32), il tempo si ferma (IV.33) e:

« The resolution in the inverse order of the qualities, bereft of any motive of action for the Purusha, is kaivalya, or it is the establishment of knowledge in its own nature. »

« La risoluzione in senso inverso delle qualità [guna], priva così di ogni spunto di azione per lo spirito [purusa], è il kaivalya, ossia il ristabilirsi della conoscenza nella natura che gli è propria. »

(Yoga Sutra, IV.33 (IV.34))

Come aveva già espresso in II.18, II.21 e poi ribadito in IV.24, la natura (prakrti) esiste non per soddisfare sé stessa ma per consentire l’emancipazione (apavarga), per consentire cioè da un lato, alla propria parte più elevata (il citta) di riconoscere sì d’essere altro dallo spirito (purusa), ma al contempo affine a questo; dall’altro, al purusa di non essere più ingannato dall’evoluzione della prakrti, d’essere al di là del legame causa-effetto cioè, e quindi di ritrovare la sua autentica natura, che è pura conoscenza (drsimatrah suddhah) (II.20).

Kundalini Yoga

Kundalini Yoga

L’espressione “Kundalini Yoga” è molto probabilmente di uso non tradizionale, e gli studiosi la associano a varie discipline o pratiche che riguardano, come il termine Kundalini suggerisce, la “manipolazione” di questa energia cosmico-divina che alcune tradizioni tantriche ritengono essere presente nel corpo umano normalmente in uno stato quiescente. In quanto tale, anche lo Hatha Yoga è una forma di Kundalini Yoga, sebbene la sua attenzione possa sembrare rivolta soltanto alla preparazione del corpo.

L’accedemico francese André Padoux riferisce infatti come taluni preferiscano chiamare Kundalini Yoga lo Hatha Yoga: L’indologo tedesco Georg Feuerstein fa notare come altri identifichino il rituale del Bhutashuddhi con il Kundalini Yoga. Si tratta di un rito visionario nel quale il praticante effettua la “dissoluzione” (laya) degli elementi ultimi della materia del proprio corpo (mahabhuta) l’uno nell’altro, fino a farli riassorbire nella Divinità Suprema. Essendo però questo un rito che contempla la dissoluzione degli elementi e non coinvolge direttamente la Kundalini, esso è più correttamente inquadrato come appartenente allo “Yoga della dissoluzione”, il “Laya Yoga”, espressione, questa sì, di uso tradizionale. Vari testi infatti, tra i quali la tarda Yogasikha Upanisad, classificano quattro forme di Yoga come principali: il Raja Yoga, ovvero lo Yoga classico di Patañjali e dei suoi commentatori; lo Hatha Yoga, lo Yoga della forza, di cui si è discusso in precedenza; il Laya Yoga, lo Yoga della dissoluzione; il Mantra Yoga, lo Yoga che propone come via di realizzazione spirituale la recitazione dei mantra.

Classificazioni e nomenclatura a parte, le pratiche del Kundalini Yoga si distinguono dal ruolo determinante che vi svolge il corpo sottile, o corpo yogico, e dal fatto che la salvezza è intesa come il risultato dell’ascesa di Kundalini in questo corpo sino al suo ricongiungimento con Siva. Distinguendo dalle pratiche dello Hatha Yoga, che storicamante sono appannaggio dell’ordine saiva dei Kanphata, restano le tradizioni tantriche che fanno capo all’ordine dei Kapalika, evolutesi successivamente in quel variegato alveo di tradizioni e scuole che va sotto il nome di Kula. L’indologa francese Lilian Silburn, che a lungo si è occupata di queste tradizioni, così commenta l’argomento:

« Per provocare il risveglio della Kundalini nascosta in noi in forma attorcigliata, alcuni Kaula, adoratori dell’energia, non disdegnano il ricorso a pratiche concrete, le quali però non hanno niente in comune con le tecniche utilizzate dai sostenitori dello Hathayoga, poiché rifiutano lo sforzo continuo, la tensione della volontà, l’arresto brusco della respirazione o dell’emissione seminale. »

(Lilian Silburn, in Silburn 1997, p. 69)

L’indologa elenca i seguenti metodi: distruzione del pensiero dualizzante; interruzione del soffio; frullamento dei soffi; contemplazione delle estremità; espansione della via mediana. A questi vanno considerati aggiunti metodi di intervento “esterni”, quali la cosiddetta “pratica del bastone” e l’iniziazione mediante penetrazione.

Mantra Yoga

Il Mantra Yoga è descritto in numerosi testi di epoca tarda, quali la Mantrayoga Samhita (XVII-XVIII sec.), la Yogatattva Upanisad (successiva al XIV sec.), la Mantra Kaumudi, ecc. La disciplina propone come via di realizzazione spirituale la recitazione dei mantra.

Nelle tradizioni tantriche i mantra rivestono un’importanza primaria, essendo considerati la forma fonica di una divinità. Il loro uso è pressoché costante nella vita di un tantrika, sia nei vari culti e riti, sia nelle attività profane. Un mantra lo si riceve dal proprio guru, non lo si può apprendere per ascolto o tramite lettura, e il loro uso è strettamente regolato dai testi sacri, pena la loro inefficacia.

L’atto di enunciare un mantra è detto uccara in lingua sanscrita; la sua ripetizione rituale va sotto il nome di japa, ed è di solito praticata servendosi dell’aksamala, un rosario risalente all’epoca vedica. Associato all’uccara è il controllo della respirazione, mentre è frequente l’accompagnamento del japa con pratiche visionarie [visualizzazione] e con una precisa gestualità, le mudra. Uno dei significati del termine uccara è “movimento verso l’alto”, e difatti in alcune pratiche di visualizzazione interiore il mantra è immaginato risalire nel corpo del praticante lungo lo stesso percorso della kundalini.

È il caso, ad esempio del “Seme del Cuore”, il bijamantra SAUH, dove: S è sat (“l’essere”), cioè l’Assoluto al di là della trascendenza e dell’immanenza; AU è l’insieme delle tre energie che dànno luogo alla manifestazione cosmica: volontà, conoscenza e azione; ? è la capacità di emissione di Dio, in questo caso Siva nella sua ipostasi Bhairava: स (SA) + औ (AU) + visarga = सौः (SAUH). Il mantra simboleggia quindi sia la manifestazione del cosmo presente in potenza in Dio, sia la sua immanenza nel mondo. SAUH è l’universo indifferenziato, unione di quiescenza ed emergenza, coscienza interiorizzata del divino, simbolo del cuore di Bhairava. Nell’enunciazione di questi tre fonemi, il praticante, con attenzione alla respirazione, visualizza l’ascesa di kundalini nel proprio corpo, facendo così ritornare l’energia in Dio, nel suo “cuore”.

Il raggiungimento dell’unione cosmica non è un processo di facile realizzazione. Il filosofo indiano Abhinavagupta (X – XI sec.) descrive con abbondanza di particolari le manifestazioni fisiche che lo yogin sperimenta in tal caso:

« In chi, attraverso l’esercizio anzidetto, si accinge a penetrare, con mezzi corporei, in tale supremo cammino, nasce, innanzi tutto, un senso di beatitudine, dovuto ad un contatto colla pienezza. Segue poi il salto, cioè a dire un evidente sobbalzo, provocato dalla penetrazione, per un istante, in una realtà incorporea, simile ad un lampo improvviso; successivamente si ha un tremor di spavento, dovuto a questo, che l’improvvisa presa di possesso della propria forza susseguente all’abbandono dell’unità fra il corpo e la coscienza, cui siamo assuefatti da un numero infinito di nascite, indebolisce il corpo. Venuta verso l’interno, lo yoghin è preso quindi come da sonno: il quale dura fintantoché egli non si sia saldamente affermato nella coscienza. Immersosi quindi nel piano realissimo e fattosi chiaramente cosciente di come la coscienza sia naturata di tutte le cose, eccolo tutto vibrare. La vibrazione è infatti identica alla «grande pervasione». »

(Abhinavagupta, Tantraloka, V.100b-104; in Luce delle scritture (Tantraloka), a cura di Raniero Gnoli, UTET, edizione elettronica De Agostini, 2013)

La vibrazione cui il filosofo allude è altrove paragonata al «ventre del pesce», che senza sosta si contrae e decontrae, metafora dei processi di emissione e riassorbimento del cosmo, due delle operazioni cosmiche di Siva che lo yogin realizzato compie essendo ora la propria coscienza la coscienza stessa di Dio. Le tre operazioni sono: emissione, mantenimento e riassorbimento. Esse non si riferiscono soltanto all’intero processo cosmico, ma anche ai singoli dettagli della manifestazione: in ogni istante ogni elemento del cosmo è emesso, mantenuto e riassorbito nell’energia totale: «l’intero universo risiede nel Sé dello yogin».

Origini dello Yoga

Come si è visto, lo Yoga non appartiene alla civiltà vedica (2500 – 500 a.e.v.), anche se termini derivanti dalla medesima radice verbale del sostantivo (yuj-) risultano già attestati nelle Samhita dei Veda. Come concetto riconducibile al suo significato attuale, lo Yoga fa infatti la sua comparsa nelle successive Upanisad vediche del periodo medio, all’incirca fra il VI e il IV secolo a.e.v., per essere poi sistematizzato come disciplina e come filosofia in un periodo non ben individuato, fra il II sec. a.e.v. e il V secolo.

Dunque, in base ai testi a nostra disposizione, si può concludere che lo Yoga si sia sviluppato o comunque imposto in un arco di tempo situato a cavallo degli inizi dell’era attuale. Ciò però non può confermare la supposizione che le origini siano anch’esse collocate in questo stesso periodo: l’ipotesi contraria è legittima almeno per due motivi. Innanzitutto ci troviamo in un periodo nel quale il mezzo principale di diffusione del sapere era ancora quello della tradizione orale, mentre lo Yoga potrebbe essere sorto o sviluppatosi in fasce della popolazione non use alla scrittura o comunque lontane dal mondo brahmanico, nel quale l’ufficialità religiosa era stabilita e regolata dalla casta più alta, i brahmani. In secondo luogo si osserva che lo Yoga, come disciplina filosofica basata su un percorso pratico anziché sulla conoscenza metafisica, contrasta sia con la cultura vedica sia, in parte, con quella upanisadica:

« Lo Yoga ha contraddistinto, fin dalle origini, la reazione contro le speculazioni metafisiche e gli eccessi di un ritualismo fossilizzato. »

(Mircea Eliade, in Eliade 2010, p. 334)

La tesi sostenuta dallo storico delle religioni Mircea Eliade (1907 – 1986), che a lungo si è occupato dello Yoga permanendo alcuni anni anche in India, è che proprio per questa sua tendenza verso il concreto, lo Yoga è un prodotto non della cultura vedica ma dell’India aborigena, così come lo sarebbero altri elementi che saranno caratteristici del successivo Induismo: la devozione mistico-emotiva (la bhakti); i cerimoniali individuali di adorazione delle divinità (la puja); la struttura iniziatica, eccetera: elementi questi peculiari di una religione del popolo e non di una classe sacerdotale elitaria. Eliade definisce lo Yoga un «fossile vivente», collocandone le origini nella cultura di quel variegato mondo autoctono che la migrazione indoariana incontrò, essendo sopravvissuto relegato negli strati più popolari, dove si sarebbe preservato grazie a una struttura settaria.

Di parere simile era già l’orientalista tedesco Robert Heinrich Zimmer (1890 – 1943), che osservava come lo Yoga sia strettamente connesso a teorie non rintracciabili nella Rgveda Samhita e in generale nei Veda, quali il ciclo delle rinascite (il samsara) con la relativa salvezza, e il concetto di anima individuale (il jiva), aspetti invece già presenti nel primo periodo del pensiero jaina e nel buddhismo, dottrine queste che rigettano entrambe l’autorità dei Veda, lasciando pertanto ipotizzare un’origine che non può essere quella della civiltà indoaria.

Negli scavi archeologici che hanno portato alla scoperta della Civiltà della valle dell’Indo, civiltà antecedente quella vedica e collocata fra il IV e il II millennio a.e.v., sono stati ritrovati alcuni sigilli fra i quali uno che sembra raffigurare un individuo in una posizione che rimanda a quella yogica del siddhasana o al sukhasana. Molti studiosi hanno identificato tale rappresentazione come quella di una divinità cornuta “prototipo” del dio vedico Pasupati, il “Signore degli Animali”. Erede di Pasupati è considerato essere Siva, una delle maggiori divinità dell’Induismo, fra i cui appellativi ritroviamo Mahayogin, il “Grande Yogin”, e anche Yogisvara, il “Signore degli Yogin”. Anche se probabile, l’associazione è comunque una congettura, sottolinea l’accademico inglese Gavin Flood, mentre altri studiosi dissentono, come l’indologo finnico Asko Parpola, che ipotizza il sigillo raffigurare un toro seduto, similmente a quelli elamiti.

La ricerca delle origini dello Yoga potrà forse essere «inutile» dal punto di vista dell’indagine filosofica, come sostiene l’orientalista italiano Giuseppe Tucci, ma resta il fatto evidente che lo Yoga, provenendo da epoche remote, si è preservato fino ai nostri giorni adattandosi a ogni corrente filosofica del pensiero indiano, e non solo: la sua diffusione prima in altri paesi dell’Asia e in epoca contemporanea anche in Occidente, seppur non secondo i canoni della tradizione, mostra come questa origine vada immaginata e ammessa nell’ideale antico quanto l’uomo che lo Yoga propone, quello di «vivere in un “eterno presente”, al di fuori del Tempo».

approfondimento su http://www.amadeux.net/sublimen/

Lascia un commento